【巫咸论谈(第三十三期)】大宁盐场传统制盐工艺设施复原工程(二)

炭垄灶制盐设施与工艺

佘 平

(一)炭垄灶发展历程

大宁盐场燃煤煮盐比燃薪煮盐晚了数千年,直到清道光元年(1821)才开始使用煤炭作为煮盐燃料。清雍正至乾隆年间,宁厂制业得到了很大的恢复和发展,“大宁(盐场)极盛,全场336灶,均燃以柴”。对燃料的极大需求,导致乱砍滥伐,宁厂周边方圆数十公里皆成“童山”,柴薪供应严重不足。于是将2—3个柴灶合并改为1个炭灶,全场共改炭灶72个(柴灶只剩34个)。最早的炭灶——炭垄灶由此登上历史舞台。它一经出现便成为盐场主力灶型,在其后的大部分时间里,占据了约七成的份额。

炭垄灶最初由柴垄灶直接改型而来,原理、结构和制盐工艺流程与同期柴垄灶大体一致,只是尺寸放大了一些。灶体加长,锅口由3—4口增加到4—6口,甚至8口。但所用燃料为檀木坪煤炭,含有较重的硫磺,在萃取氷土环节中产生了大量芒硝,使成盐纯度下降到65%以下,故清《四川盐法志》称炭盐“色黑,味稍苦”。经制盐工人不断的摸索改进,炭灶生产效率和经济效益不断提高,但质量问题一直未能得到解决。有鉴于此,民国三十一年(1942),国民政府强力推广“改垄烧田”,以期提高盐质。但田灶热效率低煤耗大,制盐成本高昂,不久又全部改回炭垄灶。

新中国成立后,人民政府高度重视食盐质量安全,大力推动灶型改革。盐场工人和技术人员集思广益,分析炭垄灶与炭田灶的特点,扬长避短,于1951年推出改良型炭垄灶即“田垄灶”,提高垄内温度,使高温挥发硫质,在保持低煤耗的前提下大幅提高了盐质,当年5月,炭垄灶全部改为了“田垄灶”。至1952年,有田垄灶(炭)69座,占全场盐灶99座的69.7%,占全场炭灶(共77座,含田塔灶8座)的89.6%。1953年,开始引进云阳盐场的塔炉灶制盐工艺,至1954年全场所有炭灶(国营、公私合营)全部改为了塔炉灶,炭垄灶彻底退出历史。

炭垄灶(民国时期)

(二)制盐基本原理与核心工艺原理

1、蒸发结晶:与柴灶一致。

2、萃取氷土:在燃煤煮盐过程中,由泥砖砌筑的灶台自然也被烧热。将卤水(原卤)泼洒在灶台上,水分被蒸发掉,盐份则渗入灶台泥砖(泥土)中。同时,利用灶膛尾气余热,烧热灶膛后面由泥砖堆砌而成的蜂窝状“堆芯”,再定时向堆芯泼洒原卤,蒸发掉水分,盐分则渗入泥砖之中。一个生产周期后,这些渗入了大量盐份的灶台和堆芯被挖掉、敲碎,称为“氷土”。将“氷土”浸泡入原卤中,析出盐份,可大幅提高卤水浓度。最后将高浓度卤水入锅煎煮成盐。

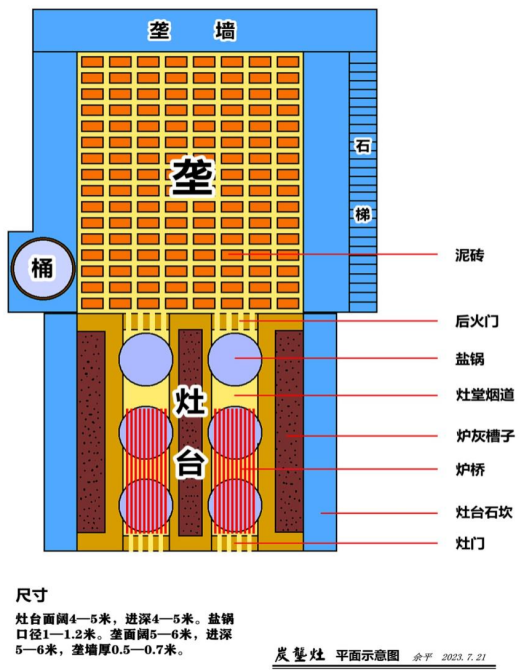

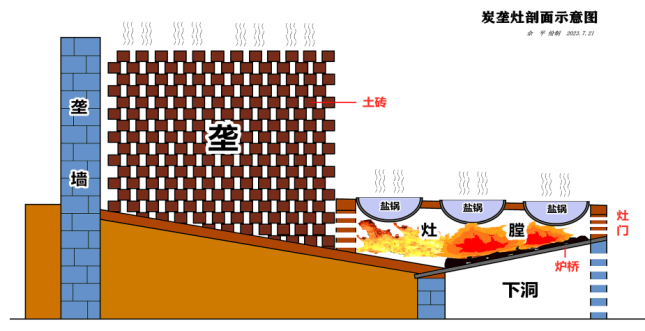

(三)炭垄灶结构功能

炭垄灶主要由灶体和其后的“垄”构成,现分述如下。

1、灶体:比柴灶略大。长(纵向)约300—350厘米,宽约(面阔)350厘米。两侧为灶台石坎,厚约40—50厘米(每个转火要挖掉泥砖砌筑的灶台,但灶台石坎不挖,长期使用)。两石坎之间为灶台,由泥砖砌筑而成。前面有2个“灶门”,宽约30厘米,高约50—60厘米,与灶膛相通,用于添加煤炭,观察火候等。火门下面是“下洞”,用于通风、清除炉灰。火门后面是“灶膛”,分成前后贯通的两列,两列灶膛互不相通,各置盐锅2—4口。灶膛下口大(能多装燃料),上口逐渐收窄。尺寸比柴灶略大。

在第一、第二口锅的灶膛底装有炉桥,从前往后向下倾斜,后面的灶膛底向上倾斜(与垄里的斜坡底子相连接)。炉桥直径约7厘米,熟铁打制,长约200—240厘米。一般装炉桥10多根,间距约5—6厘米。炉桥下面为“下洞”,高100厘米以上,宽约80—90厘米,进深200多厘米。煤灰、炭渣从炉桥缝落到下洞,再被盐工清除。灶台后面有一排灶门(后火门),与灶膛相通,燃烧煤炭的烟气从后火门出来进入“垄”里。每个灶门宽约30厘米,高约50厘米。

灶膛与两条灶台石坎之间各留有一条槽子,宽约30厘米,深50—70厘米,槽内填充炉灰(煤炭灰渣),定时灌入盐卤,利用灶台热量淬制氷土。

场地宽绰的,在两灶膛之间在隔墙内也留一条沟槽填充炉灰用于淬制氷土。

2、垄:位于灶台后面,由垄墙、海底和堆芯构成。

垄墙系由左、右与后面三面条石砌筑的墙体围成的U字形(撮箕口)墙体,将垄芯包围起来。墙体厚60—80厘米,高约350—450厘米。前面虽未砌墙,但上部有垄杠、木板挡着,实际上围成了一个封闭的塔井,井内开间(宽)约300厘米,进深(长)约350—400厘米。垄墙的作用一是防止高达350—450厘米的堆芯倒塌;二是保温(保持内部堆芯温度),不使热量自然散失。

海底即垄的地底,呈向上(由前向后)的斜坡,连接至灶膛底的斜坡。坡度约15—20度。海底由白膏泥(观音土)夯实,厚达60余厘米,盐卤渗透不下去。每个转火后须挖掉灶台、垄芯,但垄墙、海底不挖,长期使用。

堆芯(垄芯)是在垄墙内(海底上)用泥砖一层层堆叠而起的蜂窝状填充物,高度与垄墙齐平(350—450厘米)。其作用是利用灶膛尾气余热淬制氷土。泥砖间距约4—5厘米。须错缝堆码,上下左右之间不能形成对穿眼。与柴灶不同,炭灶堆芯是煮盐前(砌新灶时)一次性干垒堆砌而成。

炭垄灶剖面(横向)示意图

炭垄灶剖面(纵向)示意图

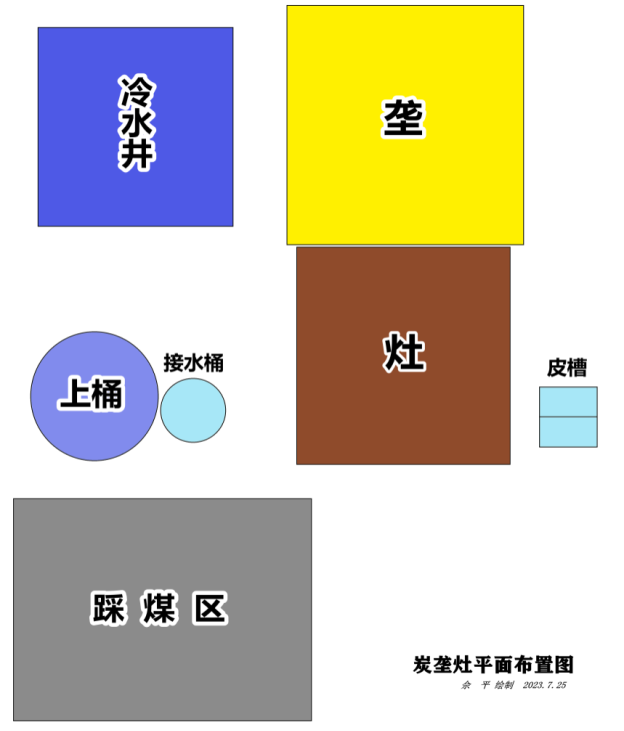

(四)配套设施

1、冷水井(储卤池):与柴灶相同。

2、井架:与柴灶相同。

3、盐锅:圆口锅,生铁浇铸而成,尺寸比柴灶用的盐锅大一些。

4、上桶:与柴灶用的基本一样,尺寸大一些,只有出卤管,没有出泥管。

5、接水桶:与柴灶用的相同。

6、滤水槽(皮槽):煮卤至卤水烧干成盐巴后,将其从盐锅铲起来倒入皮槽,滤掉残余水分。滤水槽由木板拼成,成倒三角形,长约120—150厘米。

7、杆秤:与柴灶用的相同。

(五)主要制盐工具

1、炭铲、火钩:用于添加煤炭,疏通煤料等。

2、板锄:用来挖上桶里泡过氷的泥巴。

3、舀子(洒子):泡桐树做的,像粪瓢,小木桶上装一根长木柄。用来浇垄、转锅(将卤水从一口盐锅转到另一口盐锅)。

4、小铁锤:将挖掉的灶台泥砖和堆芯泥柱敲碎成核桃大小的泥块(氷土),用于泡氷。

(六)生产工艺流程

炭垄灶生产工艺,包括制盐工艺流程和设施维护更新两部分。

1、制盐工艺流程

①淬氷:灶膛高温尾气进入垄墙和挡板围成的封闭塔井内,穿过堆芯一层层泥砖的间隙,泥砖吸收了烟气热量,被烧热、烧红。把原卤从高温堆芯顶部淋洒下来(称为“浇垄”),水分被迅速蒸发掉,盐份则渗进堆芯泥砖。经过一个转火反复浇垄、蒸发水分、盐份渗浸,堆芯泥砖含有了极高的盐份,称为“氷土”。同理,定期将原卤泼洒到烧热烧烫的灶台上,或灌入沟槽里,蒸发掉水汽,盐份渗入灶台泥砖和沟槽里在炉灰成为氷土。一个转火后挖掉堆芯、灶台、炉灰,将氷土敲碎成核桃大小的泥块(捶氷)。

②泡氷:每天取部分氷土堆放在上桶里,通过井架上的吊桶、滑轮,扯起储卤池(冷水井)的原卤流入上桶,对氷土进行浸泡,析出氷土里的盐份溶解到卤水里,可将3%的原卤浓度大幅提高到10%以上。再经过上桶里的过滤层,将杂质滤掉,成为优质高浓度的卤水。

③煮盐:将高浓度卤水引入盐锅,燃煤煎煮,逐步蒸发掉水分。随时向灶膛添加煤炭,保持煎盐过程适当火力(称为“照火”)。既要使煤炭在灶膛分布均匀、保持通风、充分燃烧,以降低能耗;又要使火力大小符合煎盐过程的要求。

盐灶纵向安置数口盐锅,前面的盐锅受热大,温度高,用于熬盐、成盐;后面的盐锅受热少,温度低,用于预热卤水。盐工要不停地将后面盐锅里的卤水转入前面的盐锅(称为“转锅”)。最后,在第一口锅里将卤水烧干成盐巴,用板锄将盐巴铲入皮槽滤去残余卤汁。

2、设施维护更新

①镶砖:即做泥砖。每天早晨用板锄将上桶里泡氷两天的淡泥(析完盐份变成泥巴,但与柴灶泡氷后的稀泥糊糊不同,比较粗糙、干爽,不需在灶膛沟槽烘烤一天)挖出来,放入模具夯实成泥砖,脱模后堆码在灶旁自然风干,用于下一个转火砌灶和码堆芯。旧时,各盐灶坊泥砖尺寸无统一标准,一般长约50厘米,宽和高约20厘米。

②砌新灶:每个生产周期(一个转火)结束后,需挖掉灶台,重新砌灶。砌灶台时,砖缝用炉灰填充(不用灰浆),灶台烧热后浇洒盐卤渗入砖缝炉灰,蒸发水分后结晶成氷土,将泥砖凝固成整体,非常牢固。

③叠堆芯:与柴灶不同。炭灶垄里的堆芯是在砌新灶时一次性堆码完成。堆码泥砖上下左右须错缝,上一层砖要盖住下一层砖缝,不能形成对穿眼。泥砖的排列方式(横排、竖排、斜排等)、间距等关系到产量和能耗,全靠工人积累的经验把握。

④上桶维护:与柴灶的上桶一样。每天把上桶里泡过氷的淡泥除去后,还要把细炉灰及沉淀物刮干净。然后,再铺一层细炉灰,润湿、拍紧后才能使用。细炉灰层要覆满,不能留缝隙。否则,过滤不干净,会影响成盐质量。

3、每天主要的工作时序

①生产期(24天,即一个转火),每天早上开始:

将上桶泡氷2天的淡泥挖出来,放入模具做成泥砖风干。清理维护上桶过滤层后,重新装入氷土。在井架上扯水,将卤水放入上桶泡氷。

将泡氷过滤后的卤水(每轮浸泡约30分钟)放入接水桶,从接水桶引卤水入盐锅煎煮。

炭老倌将泥巴、水加入粉煤中拌均匀,再赤脚将其踩熟。

照火工用炭铲将踩熟的煤团加入灶膛(照火),保持适当火力。灶台烧热后,定时向灶台及沟槽浇卤水淬氷。

第一口盐锅里的卤水烧干成盐后,用板锄将盐巴铲入皮槽,滤去水分。装包、称重、打包入库。

从接水桶引卤水添加入盐锅继续煎盐,保持卤水满锅,转锅浓卤。如此反复下去,不间断生产。

扯水、捶氷,除下洞炉灰。

至傍晚,堆芯泥砖被烧干、烧热、烧红,扯水浇垄一次。浇垄时,工人站在垄墙顶,用舀子将原卤浇洒进垄芯,要洒成片(不要成线),洒均匀。当卤水从堆芯顶层层浸透流下来,流到后火门时,停止浇垄。

至第二天早晨,镶砖、泡氷……重复第一天的工作。

②熄火期(称为“办起煎”,需5—6天)

停止煮盐。熄火挖灶、拆堆芯;砌新灶、码堆芯,并维护、检修相关设施设备。

炭垄灶模型

附、有关制盐工艺设施的口述史资料(节录)

采访邓永富

时间:2019年12月1日下午

地点:天宁寺邓永富家(邓卧病在床)

炭垄灶:灶后面有垄,垄上不立泥巴柱子,而是用泥砖砌(堆码),与泥巴柱子的作用是一样的。

泥砖:一个转火后,将灶体挖掉,用大锤打成大块,再用二锤打成小块、最后用钉锤捶成小颗粒,放进上桶浸泡(泡氷),浸泡成泥巴,将泥巴堆晾2—3天后(不用灌膛烘干),再用模具镶成泥砖,一般2—3天镶一次砖。镶好的砖要放置一个月(下一个转火)阴干后再砌在垄上。

堆码泥砖要留空隙,让灶膛的烟火穿过,将泥砖烤热,然后将卤水从垄顶上淋下来,蒸发掉水分,盐巴浸入吸附进泥砖内。一个转火后再打碎泥砖泡氷。

小炭灶5口锅,前面一口,后面两列4口。大炭灶6口锅,分2列,每列3口(相当于2个灶连在一起)。大灶产量高些,每天可产盐70—80坨(包),7000—8000斤。

炉桥:炭灶炉桥比柴灶长,一般6尺长,宽约4尺,炉桥粗约2寸多(7厘米),间距2.5寸,窑渣滓、炉灰能漏到下洞去。一般每灶排11—12根炉桥。用一丈多长的炭铲添加煤炭,要撒得匀净。炉桥多大(面积)就撒多大(即覆盖全部炉桥)。实际上煤炭加在前面2排锅的下面,后面的锅膛下面不加炭,火力能够被抽进去。

泥砖的尺寸:长6寸多(20多厘米),宽3—4寸,高4—5寸,烧成了红色,盐厂车间里还能找到。很硬的,能泡出盐汁来。

炭灶的垄长1丈多,比柴灶的长一些,宽比柴灶也要宽一些(有2排灶)。垄上码的泥砖要码1丈4、5尺高。垄的两旁也砌有垄墙。用洒子舀卤水浇垄(后来改成田,就不浇卤水,改为灌卤水)。每天浇垄一次,垄上码的泥砖有丈多高,要烧一段时间才能烧红。卤水流到峡门口(添加煤炭的地方),浇下的第一股卤水立即成为盐颗粒。(一个转火后挖掉原来的泥砖)在垄上重新堆码泥砖,不是每天码一轮,而是一次性码到顶,即一次性码到1丈多高(要2天时间)。码好后开始烧火熬盐,最初几天不浇垄(垄是冷的),要连续烧5—6天将垄烧热烧红后才开始浇垄。浇垄从垄顶上洒卤水,要洒成片(不能成沱沱),洒均匀,卤水从砖缝隙逐步渗透流下来,流到峡门口就停止浇垄。

炭灶没有灶膛槽子,泡后的泥巴不需灌膛。灶体两旁用炭灶的炉灰煨(围)着,灶台烧红了每天要灌2次水(每转火最初5—6天不灌水),灶台用麻条石砌的,一个转火后炉灰与条石凝结在一起了,要用錾子将它剔除。

炭垄灶到1953年就改成炭田灶了。田有2—3等(梯台),田烧红了就灌水。田后侧留有洞孔,烟火从中出来。田也是用泥砖码起来的,留有空隙。田码砖码得少一些,一般码到3—4尺高,上面铺一层窑渣滓、炉灰。垄上面也要铺一层窑渣滓和炉灰,要将顶层的空隙遮住,后面留几个孔洞出烟气。垄与田没多大分别。

后来改成塔了,不用圆锅了,灶上一边摆3口条形锅,长方形钢锅,每口锅长1丈多。很重,用圆木棒垫在下面当轮子,把长锅拉到灶上去。

田灶不用洒子舀卤水浇垄,直接用竹管将卤水引到田顶上灌水,节约了人力。

浇垄天天要浇(头几天不浇),每天一次;田灶每天灌一次。田灶,前面的田(靠近灶膛)有1丈多高,后面的2层,每层增加3—4尺高。田灶后没有塔,需扯水灌田。没热水井,有塔后才有热水井。开始时,塔里不是码砖,码的石头,先码大石头,再码小石头。后来(公私合营)盐厂自己在猫儿滩下面办起了砖窑,自己烧砖用,塔里才改用火砖。烧砖要白沙泥,死黄泥巴也可。但不能用沙滩泥巴。

柴灶以前有塔,但没用多久就不用塔了,抽力太大,柴薪消耗不起。

炭垄灶、炭田灶不需要加石灰澄清,用卤水直接泡氷。后来的塔炉灶需要加石灰澄清。

氷土颗颗(坚硬)每天用3—4挑(30挑?),可泡散,泡成泥土,再用来镶砖。头天镶的砖,不撤模,天二天用石锤(直径20厘米的石头,安上手柄)捶打,捶实,拍平,撒炉灰(吸干水分),最后撤下模板。

采访黎邦喜

时间:2021年12月14日

地点:镇泉西城紫都黎邦喜家

黎邦喜,男,1938年生于宁厂观音阁,祖籍万县,小学文化。1953年进入盐厂当工人,后来做管理工作,1993年退休。身体健康,记忆清晰。

黎邦喜没在柴灶干过活,但见过柴灶。

柴灶灶膛不大,有几根炉桥,下面是灶洞,烧的火石(木炭)和柴灰落下去。烧灶的人把火石刨出来,泼水淋熄,用口袋装上出卖。下洞进深不大,口面宽70—80厘米,高50厘米。进深依据炉桥长短确定。炉桥多长,进深就多深。一般2尺多(60—70厘米)。炉桥搭在火门上,火门口有10厘米进深,故炉桥位置比灶洞短10公分。炉桥由铸铁浇铸,烧后不变形(熟铁打的炉桥烧红后变形)。炉桥烧红后氧化,冷却就要剥蚀一层皮。炉桥断面为方形,4×4厘米,一般能用上2年时间。

柴灶有3口、4口盐锅的,圆锅,一字型排列。炉桥加在第一口锅下面。后面灶膛连通,通到垄。锅的直径5尺(1.7米)左右。盐锅有几种型号,思南的产品,锅底尖一些,腹深一些,类似家用铁锅。万州的盐锅,锅底平缓一些,腹浅一些。一般深1尺多。锅口壁厚4厘米,锅的帮子薄一些,锅底又要厚一些,便于传热。重200多斤,一人能背一口锅。

早前火门。比较大,能放进柯子柴。顶部呈圆弧形,口径1尺多不足2尺。下面有个领杠,称为“锅舌”,一根铁棒(熟铁打制)安在门的下口,使木柴滑动进入灶膛。火门安有门扇,铁皮做的,加柴时打开,加完柴可以关闭一会儿(塔炉灶加完炭要立马关上灶门)。灶膛两边像砌坎子一样直线砌筑,上面往内拱(下口大,上口小)。每口锅之间有一个拱,用土砖(炭灶的红灰砖,经得起高温)起拱,4口锅有4道拱,最后的(灶尾)不是拱形,用土砖(作横梁,20×20×80厘米)平架起,称为“土地庙”。前面火门顶部由两块砖(半圆)拱起来的。锅口间距10厘米(1块砖的距离),锅口间距处用木板盖住,避免卤水浸泡后变形坍塌。灶台两旁可以浇卤水,拱处不能浇水。灶膛两旁各有一道槽子,上口宽30—40厘米,深(槽里填炉灰,炉灰面子距灶台面子)15厘米。熬盐时,用笕管将卤水(不是舀盐锅里的卤水)放进槽里浸入灶台内部。槽子两边拍得较为密实,卤水浸透得较慢(漏得慢)。卤水慢慢浸干,被灶膛热量蒸发掉水分,盐份结晶在泥巴里。槽里的炉灰未经筛过,颗粒较大,缝隙大,便于渗漏。炉灰用来填充泥块砌灶的缝隙,使灶台稳固,能承受盐锅及卤水的重量。灶的两边用条石和三合泥砌筑,称为“灌耳子”。一个转火后挖灶时不挖“灌耳子”,长期使用。整个灶台宽3—4米,长约7—8米。

镶砖。用模板做砖,宽度由卡子确定。用根棒棒锯成半边,钻眼,钉颗钉子,从前面向后划过来,切掉多余的边子,就是砖的宽度。长度,用胎板放在砖上,依照胎板切下去。切刀称为“锹”,很重,有10多斤。不是菜刀样子,是直立起的,木柄朝上。刀口宽20厘米,高(含木柄)1尺8。柄梢(尾部)是个弯弯,向怀里弯过来。刀头背脊很厚,重17—18斤。

用砖砌灶,从地面砌上来,一边垒砖一边填炉灰。灶膛先往下斜(炉桥处)再往上斜。用泥巴平底子(有斜坡),浇点水润湿,用杵子杵紧实。一个转火后,底子也要挖掉。槽子里的卤水浸进来,卤水结晶很厚一层,二锤都打不烂。若是排两列锅,灶膛中间有一道隔墙,用砖砌,用炉灰填缝隙(缝口10—20厘米宽)。因为灶膛用砖砌向上收拢,灶膛像坛子一样。两旁槽子口面宽30—40厘米。槽子不是前后贯通的,因为灶台有坡度(前低后高),槽子被分隔成几段(几个阶梯)中间用砖隔断。4口锅的灶,至少分成2段(等)。槽子浇卤水,上下班各浇一次。柴灶12小时一班,每班浇一次,其它时候不浇。

锅底距灶膛底子的距离,柴灶小一些,炭灶大一些。柴灶的距离前面的锅,距灶膛底子2尺多高,后面的锅只有1尺多高。

一个转火后,炉灰里的卤水结晶凝固成石头一样坚硬,不容易打碎。与灶台的砖一起挖掉作氷土,分批泡氷。柴灶也是用炭灶的炉灰,柴灰不能用。柴灰类似白沙泥(观音土),附着在垄上,也含盐份,挖下来泡氷。垄墙上有个木桶装卤水,盐工站在垄墙上从桶里舀卤水浇到垄上。

柴灶后面有根烟囱(在垄的后面),向上,口径20—30厘米,高出房顶(盐灶坊是肋架屋),用火砖或陶做的,柴灶的烟囱烟气不多。垄后没有塔。垄前面有根垄杠,木棒棒,很粗。灶两旁有石墙坎子,两石墙里各砌一根木棒,伸出墙后端40厘米。上面装垄杠。

垄的两旁用条石砌垄墙。与灶台两边的石墙坎子不一样。垄墙比灶台宽一些。垄墙厚度1米左右(炭灶垄墙还要厚一些)。两垄墙之间(即垄)宽约2米,与灶台宽度一致。灶尾有两个火门与灶堂相通,烟火通过后火门冲入垄里,将泥柱烧热烧红。垄杠与木板挡在灶尾与垄之间,将垄里的泥柱挡住(也起稳固作用,使其不偏倒)。垄后也有垄墙。垄墙成コ形,即三面围墙。前面用垄杠和木板挡住,实际上四面围着,中间为“垄”,立泥柱。烟火从泥柱下面往上钻出来,将泥柱一层层烧热烧红。烟囱在后垄墙的后面。

(炭灶)垄里垒土砖的摆放方式与塔里垒砖是一样的,要错缝,不能对眼穿。垄的高度1丈多高。垄里填充物(泥柱或土砖)烧红,卤水浇下去,产生很大的响动(炸裂)。柴灶垄的进深有2.5—3米(即竖向长方形,进深大于开间。塔是横向长方形)。

柴灶取盐,完全在前面那一口锅拿盐。锅上面挂一个大沟过勾勾,勾上挂一只竹篓,绳子很粗能承受200—300斤重(称为“捞箕子”)。成盐时,将木瓢沉进盐锅,盐巴随沸腾的盐水落进瓢里,装满一瓢后捞起来将盐巴倒进竹篓里,卤水从竹篓滤出滴落进盐锅。要将竹篓取下需要力气和技巧。晃动竹篓,借势用力往上一顶,将竹篓顶出挂钩,再顺势将竹篓背走。若没掌握好时机(不合节拍),晃动的竹篓会将人拉翻。

炭灶捞盐直接将盐巴舀到皮槽(滤水槽)滤去水分,不用竹篓。

柴灶两边槽子,上面盖板,防止盐工脚踩进槽里烫伤。盐工上班熬盐,全是打赤脚。因为盐灶坊水汽朦胧,看不清脚下的情况。赤脚可以探知地面(灶台面)情况,穿上鞋就感觉不到地面情况了。

盐锅上面不加盖子。但五十年代曾经给塔炉灶(炭灶)盐锅加盖。每口锅半边锅盖固定,半边锅盖可打开转锅添水。这种工艺制盐,质量很好,可以用来洗眼睛。加盖可保持锅内温度,卤水烧得快些热效率高一些(家里烧开水要加锅盖一个原理)。后面几口锅才加盖,前面锅口不加盖,因火力大,用于烧毛水,沉淀杂质后,烧到浓度24度后再转入后面加盖的盐锅加热成盐。

一般制盐工艺是从后面的盐锅向前面转锅,最后在前面的盐锅拿盐。

宁厂盐泉的卤水浓度低,只有几度,要烧到24度,卤水里的可溶物、不可溶杂质才结晶沉淀出来。

柴灶的工艺流程:卤水引进盐灶坊的蓄卤池。蓄卤池根据盐灶坊场地大小和盐灶规模(每天消耗原卤量)等因素确定。龙池的一眼卤水流出24小时为一个卤水。一个卤水到底有多少立方米一直没弄清楚(季节不同出水量不同)。蓄卤池也叫“冷水井”。蓄卤池上架起高大的井架,其高度与垄墙齐平。井架上有个长方形水槽称为“漏盆”。用吊桶将冷水井的卤水提升起来倒进漏盆,漏盆通过笕管将卤水引到垄墙上的木桶,再由盐工用长柄浇水桶舀起卤水浇洒到烧红的垄柱(泥巴柱子)上。此事最讲技术和经验,须由灶头来操作,他最清楚火力大小和浇水的程度。浇水时,会产生大量灰尘和硫酸烟气,浇水的灶头要穿特制的衣服(称为“革大绸”),由河南生产的,像麻布一样的颜色,质地柔软,沾水穿在身上不觉冰凉,它不怕硫酸腐蚀(其它布料不行,经不起硫酸腐蚀)。解放前就有这种衣服,由灶头自己购买(盐灶老板不提供)。其他工人不用穿这种衣服。

柴灶浇垄次数多一些。炭灶一天一夜只浇一次,一般在下午交班时浇一次,同时给灶台槽子灌水(称为“灌锅膛”),水量要灌到在下洞看到卤水沁下来为止。要等到烧干,第二天交班时再灌。

柴灶泡氷后,氷土成了糊糊(与炭灶不同,炭灶氷土泡后成颗粒状)。卤水浓度提高后,经上桶澄清,用笕管接入盐锅煎熬成盐。

上桶里有根竹管,上面钻眼,卤水由孔眼进入竹管流出来,杂质沉淀在上桶里。炭灶上桶与此不同,有过滤的工序(上桶有过滤层)。

柴灶卤水不加石灰。炭灶需加石灰沉淀出杂质(炭盐纯度高一些杂质少一些)。柴灶熬盐时锅里起泡子,就加米汤、漆油散去泡子。柴灶拿盐的锅里,卤水一直循环使用,没烧干过。炭灶拿完盐,锅里不剩卤水。

炭灶烧的卤水要经上桶过滤。上桶有两种做法。

最初做法:桶里不放石头、窑渣。由几根木棒撑在出水口处,上面用盐包篾席蒙住。再在上面用镶砖的红灰铺一层,像拌面面饭一样,打湿点水,用锄头拍紧密,拍出湿润面子,抹得光光的,看不到蜂窝子眼眼。又蒙一层盐包篾席,再铺苞谷子大小的窑渣,成半圆弧形状,又铺一层盐包篾席,再用红炉灰铺一层。每层厚度不一样。卤水浓度高时,每层要厚一些,水淡,每层薄一些。此做法称为“筛包”。若这些工序没搞好,过滤不彻底,入锅熬盐会成糊糊状,盐巴滤不干水分,称为“含浆盐”。

后来的做法:上桶底部有的是锅底形(周边高,中间低),有的是斜坡形(一边高一边低),出水在低处。在上桶里(由下往上)先铺大石头,选用长条形石头(冬瓜形)立着铺满一层,再在上面铺小石头把缝隙塞满。再用筛子筛出苞谷子大小的窑渣铺一层,上面再铺一层河沙。河沙要淘洗干净,去掉渣滓,并将河沙拍紧,拍密实。经过如此严密的过滤层过滤后,卤水入锅煎煮不含浆(不成糊糊状),成盐捞起来放入皮槽,余水自然流干净,盐巴像河沙一样干爽,不含糊。

总结:柴垄灶:前面是灶堂、灶台,后边是三面垄墙围成的垄(后垄墙后面附有小烟囱),垄系泥巴搓成条状一层层立起来的泥柱(高丈余),泥柱间留有缝隙,每层缝隙错开,不能成对穿眼。垄后面没有塔(以前的灶都没有塔)。灶前门称为火门,添加柴薪,后门称为“土地庙”,烟火由此冲入垄中。可分成几个口子(作横梁的土砖没那么长,中间需砖柱支撑)。灶膛底子,前面向下斜,安装炉桥,炉桥下有下洞,漏柴灰。后面是向上的斜坡。灶膛上置盐锅,3—4口。有的排成一列,有的排两列。有的两列锅前面置一口大锅。锅两旁有沟槽,槽里铺炉灰,灌卤水。

田灶:灶台后用红灰砖码成垛子,砖与砖之间留缝隙,与塔炉灶的塔里的填充物是一个原理和形态。火不直接冲上顶,须在砖缝里钻来钻去,一层层流动上去。田码成2—4个等级(阶梯形),卤水通过笕管引来,从田的顶层灌下来,通过砖缝一层层流下去,吸收热量,蒸发水分,盐份浸入土砖里。一个转火后挖掉敲碎泡氷。大的田灶,排2列盐锅,小的田灶排5—7口锅。5口锅的田灶,最前面的盐锅口径很大,后面的锅分列2列。有个打杵子支撑。第一口锅下面安炉桥烧煤炭。田后面没有塔。田的四周砌三面围墙(如同垄灶的垄墙一样),前面没有垄杠(第一级田不高,约50—60厘米,不需要垄杠支撑)。第二级、三级高一些,不超过1米。后面没烟囱(三面围墙与田之间留有缝隙通道,不需要烟囱)。田的顶部还要铺一层窑渣,盐工观察窑渣烧红了才灌卤水,一天(24小时)最多灌两次。

田塔灶:解放初期搞过一段时间。在田后面增加塔,加强了抽风的力量。尺寸比后来的塔炉灶的塔稍小一些。去掉了田后的一面石墙,田直接连到塔的进火口。塔炉灶没有“田”,田塔灶比塔炉灶多一个“田”,是田灶与塔灶的结合。

田塔灶缺点:田里要灌卤水,降低了田里的温度,消耗了热量,使塔里的温度达不到要求,影响了塔的功效。所以不久就淘汰了田塔灶。取消田塔灶的“田”,其位子增加几口盐锅,就成了塔炉灶,有两列12口锅的,最多可排到14口圆锅(两列)。

解放前没有塔,解放后淘汰田灶后才搞塔。塔为横向长方形,开间3米左右,进深略小。塔里最初装鹅卵石。炉桥分两截,翻砂铸造,很粗,口径1公寸见方,一根炉桥重几百斤。但锈蚀得很快,烧两个转火后,炉桥锈蚀得只有指姆粗细了。因为有硫酸烟子腐蚀。比灶膛里的炉桥锈蚀得快得多。塔里24小时不停地循环淋卤水,浓缩卤水。